こんばんは、ぼたんです。

最近、『四月になれば彼女は』という本を読み、そこで初めて川村元気さんという作家さんに出会いました。

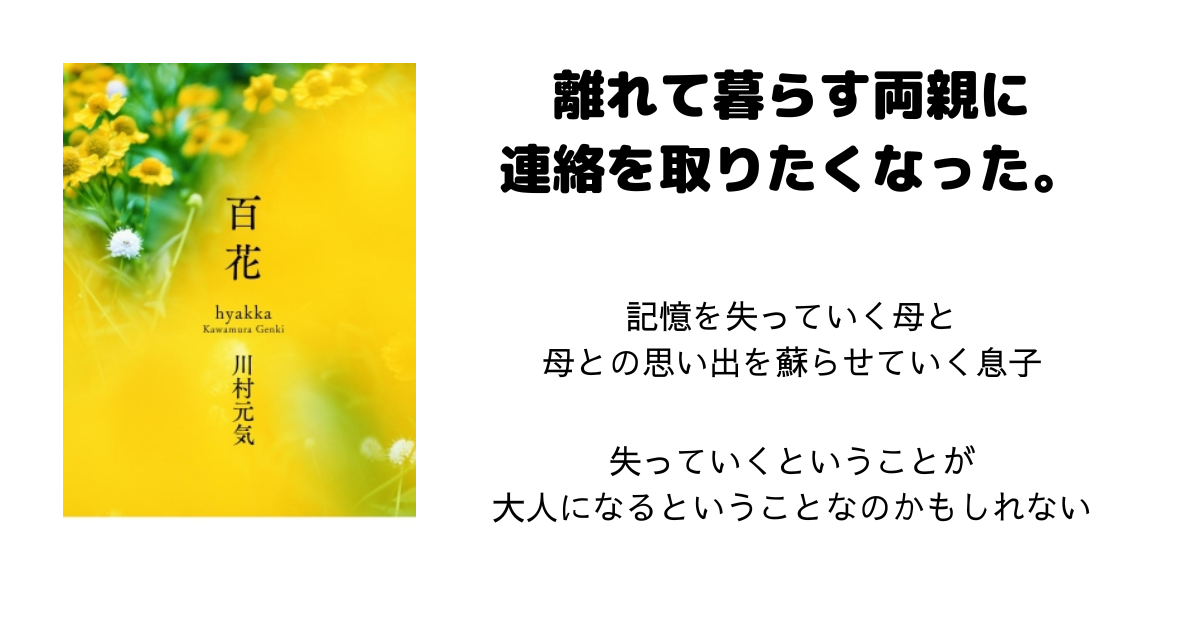

その一冊があまりに素敵だったので他の作品も読んでみたい!ということでこちらの『百花』。

母子家庭で育った息子・泉は社内結婚をし、もうすぐ初めての子どもを授かる。

そんな折、母がアルツハイマー型認知症と診断され、徐々に記憶を失っていく。

母子の間には封印された過去がある。

泉が中学生のある四月の雪の日、一人息子を置いて母が家を出た。

1年後に何事もなかったように帰ってきた母。何事もなかったようにそれを迎えた息子。

母の部屋で見つけた日記より、封印された過去が開かれる。

薄れゆく記憶の中で、最後まで母が見たがった「半分の花火」。

泉は母を失ってからようやくその記憶を思い出し、次々と母との幸せだった思い出があふれ出てくる。

「あなたはきっと忘れるわ。みんないろいろなことを忘れていくのよ、だけどそれでいいと私は思う」

読了後は、ちょっぴりの寂しさとじんわりとした温かさに胸が満たされる。

母子の微妙な距離感。母子家庭だからという理由ではなく、二人が封印していたある1年があったために。

終に向かう母と、産まれてくる子の命。

失われる記憶と、蘇る思い出。

母に探されていた息子が、母を探す。

封じ込めていた不安と、最後に気づく母との絆。

後悔…と一言に言い表せないけど、どうして人は失ってからようやく大切だったことに気づくのか。

過ぎ去った当たり前の日常は記憶のインパクトが弱くて、それなのにちょっとしたきっかけで思い出し、強く心を揺さぶられる。幾度となく経験しても、またこのことを忘れる。

大きな話の流れの合間に挟まれた、ある歌手と人工知能研究者との対談動画の描写。

「人間は体じゃなくて記憶でできているということ?」

「もし僕が交通事故に遭って、体がすべて機械になっても記憶が残っていればそれは僕だと言える。でも体はそのままであっても記憶が失われてしまったら、それはもう僕ではない」

どうしてもここの一連のやり取りが心に引っかかる。

でも妻は言う。「気づいたんだよね。失っていくということが、大人になるということなのかもしれない」

このあたりが、問題提起というか、なんか全体のテーマに対して大切な要素だと感じるんだけど、まだ自分の中でうまく整理がつけられていない…。

泉が母との思い出を思い起こしていく姿を見ていると、気づくと自分も両親兄弟との昔を思い出したりしている。

喉から手が出るほど懐かしい、幸せだった、きっと愛されていた日常。

当時は全くそんなこと気づきもしなかった、思いもしなかった。

でも今大人になって振り返ると、父母って本当に偉大だなあと素直に感謝の念が浮かぶ。

自分が大人になっていくということは、両親もともに歳を重ねている。

まだ大病をせず元気でいるけど、この現在も気づけばすぐ過去になる。

会えるときに、話せるときに、たくさん楽しい思い出を残しておきたいなって。

ぼたん🌸

コメント